全国霧箱巡り・東海・近畿・四国

Tag: 霧箱 放射線 科学教育 名古屋市科学館 大阪科学技術館 大阪市立科学館 こども未来館 でんきの科学館 戸塚洋二ニュートリノ館

これまで私が訪問してきた霧箱展示施設の紹介です。今回は西日本です。名古屋と、大阪市、四国の高松市の霧箱を見に行きました。

もくじ

戸塚洋二 ニュートリノ館

2023年4月8日に訪問しました。

東名高速道路上り線(東京方向)の「富士川パーキングエリア」内に併設の富士山がきれいに見える名所「富士川楽座」の2階にあります。高速道路外からも入館できます。火曜休館で入場無料。

富士市出身の物理学者・戸塚洋二さんを記念した展示館です。ニュートリノとそれを観測したスーパーカミオカンデに関する展示が中心です。

霧箱はナリカのペルチェ冷却式の製品で、観察面は10cm四方ほどと小さいものです。

残念ながら故障中で放射線を見ることはできませんでした。

(2023年4月20日追記)

富士川楽座に問い合わせたところ、その後霧箱が動くようになったそうです。霧箱を見たい場合はスタッフに声をかけて下さいとのことです。

確実に見たい場合は霧箱が動いているか事前に問い合わせてからの方が良いでしょう。

その後、筆者が訪問して実際に動かしてもらったのですが、残念ながら何時間たっても何も見えませんでした。冷却不足か、そもそもこのナリカの霧箱で自然放射線を見るのは無理なのではないかと思えました。ナリカの製品ページでも、線源を使った事例しかありませんから。ここの霧箱はダメかもと今では思っています。

名古屋市科学館

2016年5月28日に訪問。

名古屋市の科学館は大きなプラネタリウムが有名。

宇宙関係の展示のところにあります。

有限会社ラドの製品で、38cmの正方形です。

アルファ線、ベータ線、宇宙線がきれいに見えます。

でんきの科学館

2021年10月17日に訪問。

名古屋科学館の近くにもう一つあるのがでんきの科学館です。こちらは入場無料。電気発見の科学史や送電設備など電気関係の展示が中心です。

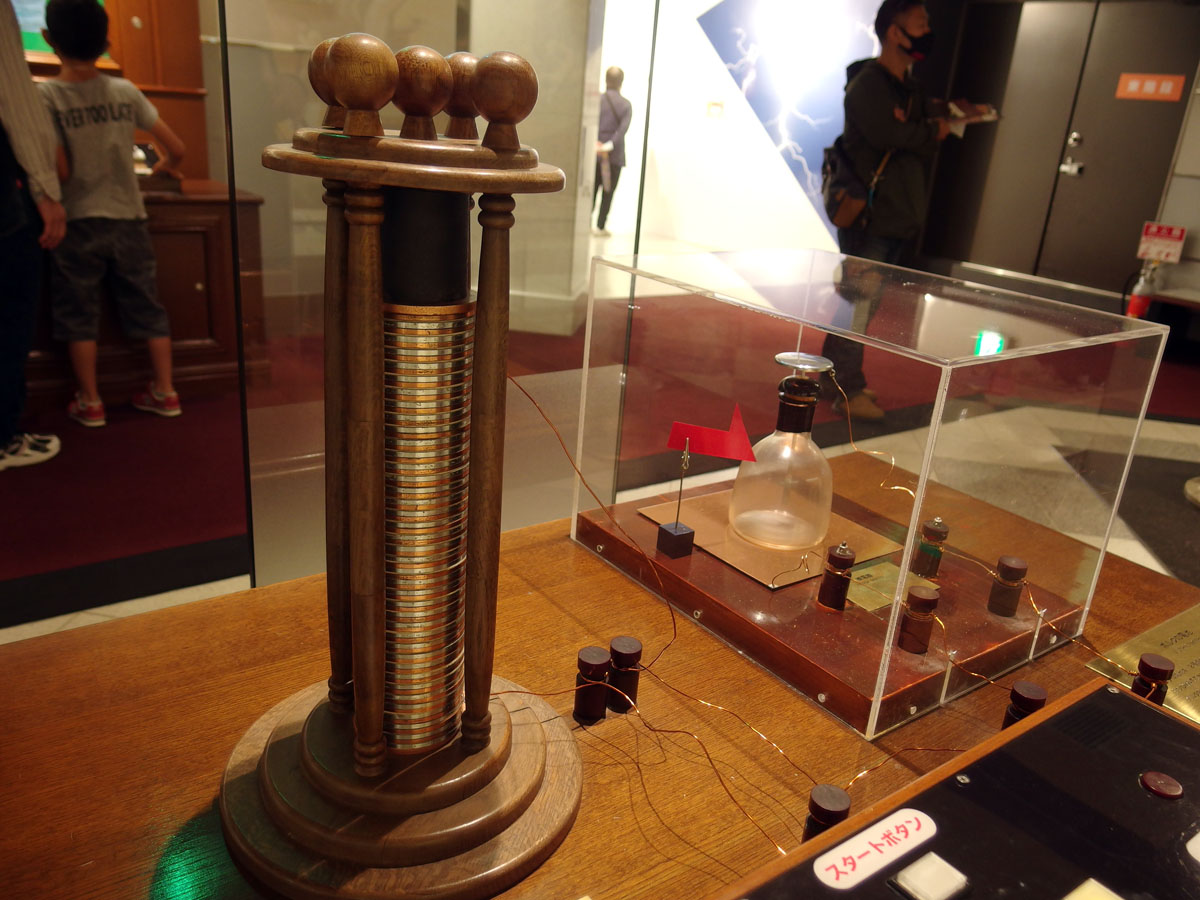

2階は電気の科学史の展示です。これは1800年発明のボルタ電池。

こちらは1831年に電磁誘導を発見したファラデーの理論をもとにした発電機。コイルの下でU字型磁石を回転させます。

大阪科学技術館

2021年10月19日訪問。

大阪科学技術館はいろいろな企業が出展している施設で入場は無料です。

40cmの正方形です。調子が悪いのかこの日はあまり飛跡が見えませんでした。頑張ってもらいたいです。

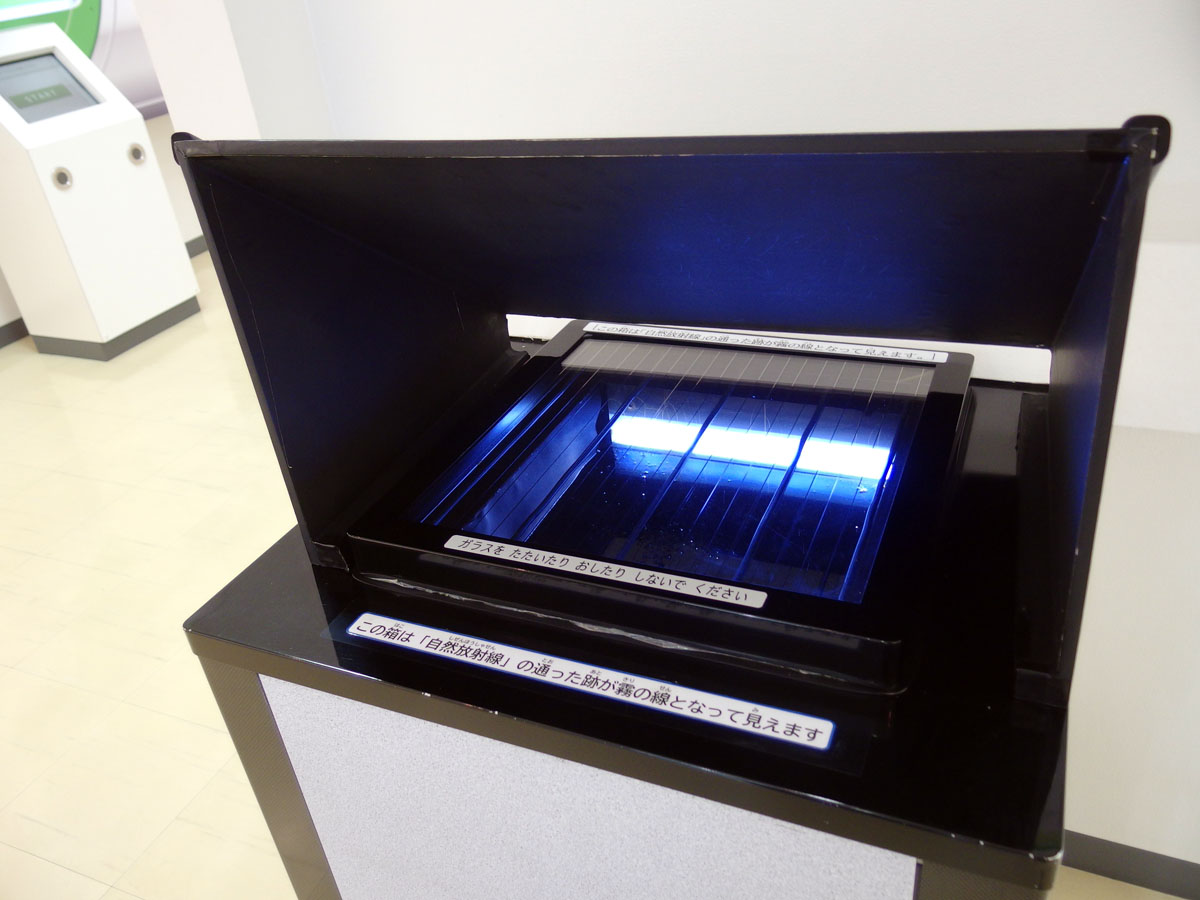

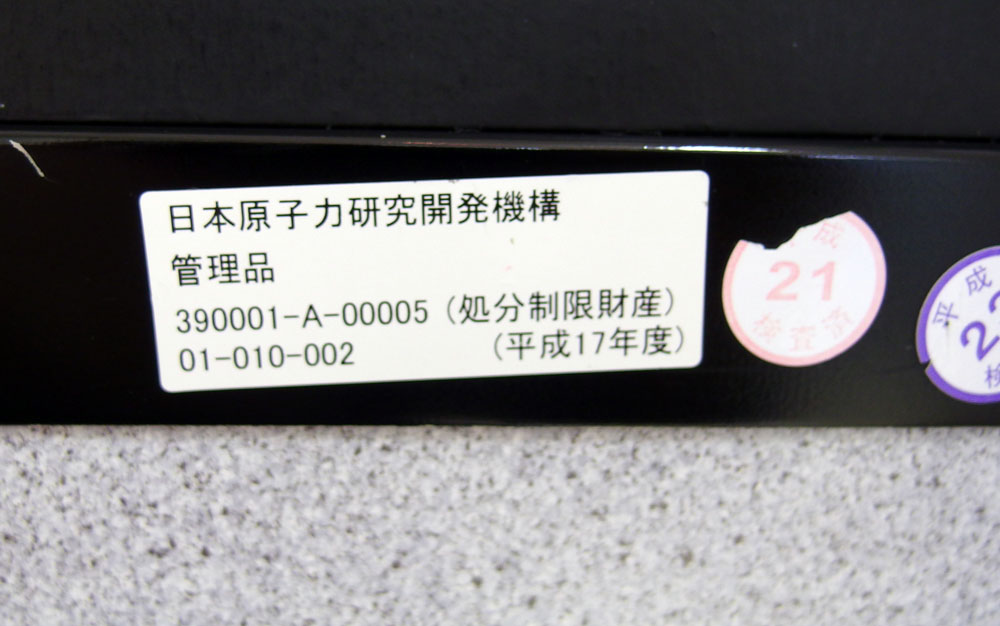

日本原子力研究開発機構の管理でラド技術研究所と立原工業所の製品。設計は富井格三さん。東海村の原子力科学館のものを小型にしたもの。

いろいろな企業・団体がおもしろい出展をしています。

これはJAMSTEC(海洋研究開発機構)の「しんかい6500」。その後ろにはJAXA(宇宙航空研究開発機構)のロケットが展示。

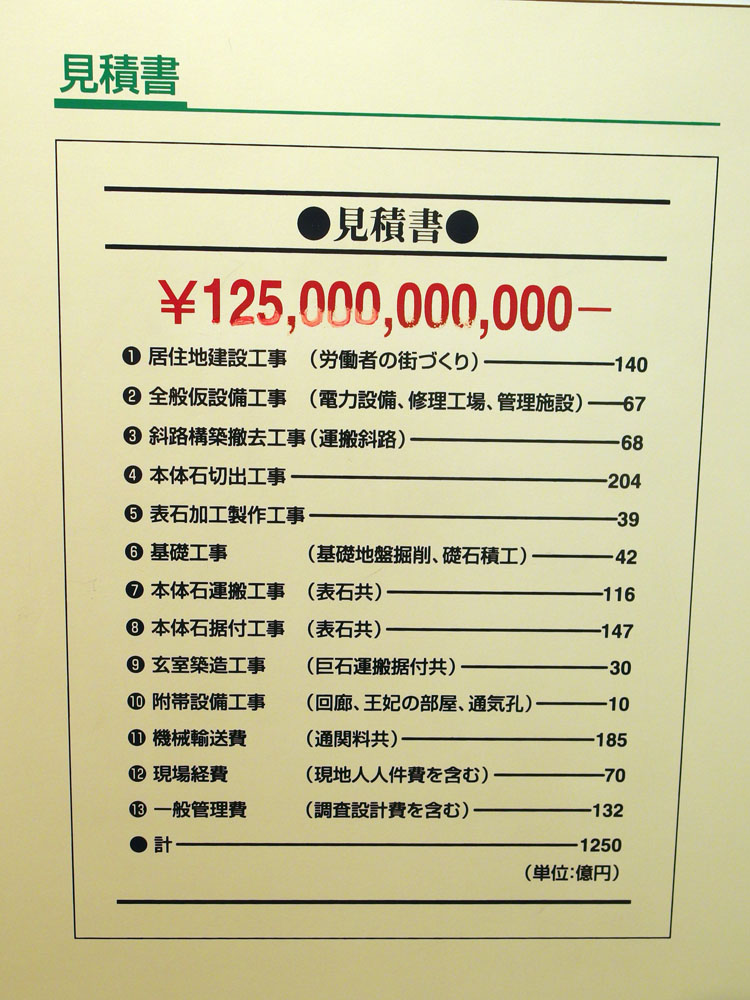

工期5年でお予算はこれだけ!どこかのテーマパークでどうですか?

それぞれの団体の工夫を凝らした展示がおもしろかったです。

大阪市立科学館

2022年2月5日に友人が訪問してくれました。

プラネタリウムを備えた大きな科学館です。

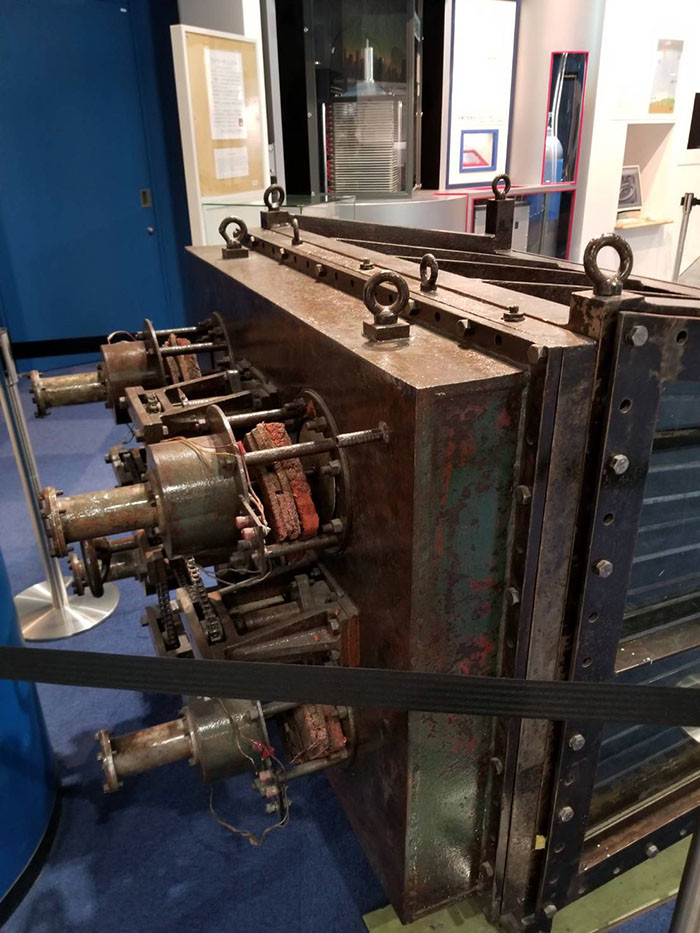

この施設の霧箱で目玉展示は「世界最大級のウィルソン霧箱」です。

こちらの正面が放射線を観測する窓で、1mぐらいあります。

この霧箱は「断熱膨張」で放射線の飛跡を霧粒で見るものです。

どのように使うかはこちらの記事をご覧ください。

→「ウィルソンの膨張式霧箱を試しました」

後ろにはパイプが付いています。ここから空気を抜いて霧箱内の空気を急膨張させて温度を下げることで霧ができやすい条件を作ります。

放射線の飛跡は膨張後の1秒程度しか見えないので、膨張に合わせて自動でカメラのシャッターが切れるようにします。霧箱の上下にガイガー計数管を置き、上下同時に放射線を感知したとき(すなわち霧箱内を宇宙線が通過したとき)だけ膨張するようにしていました。

人間と比べても大きいですね。霧箱内の空気を急膨張させるときは爆発に似た大音響がしたそうです。

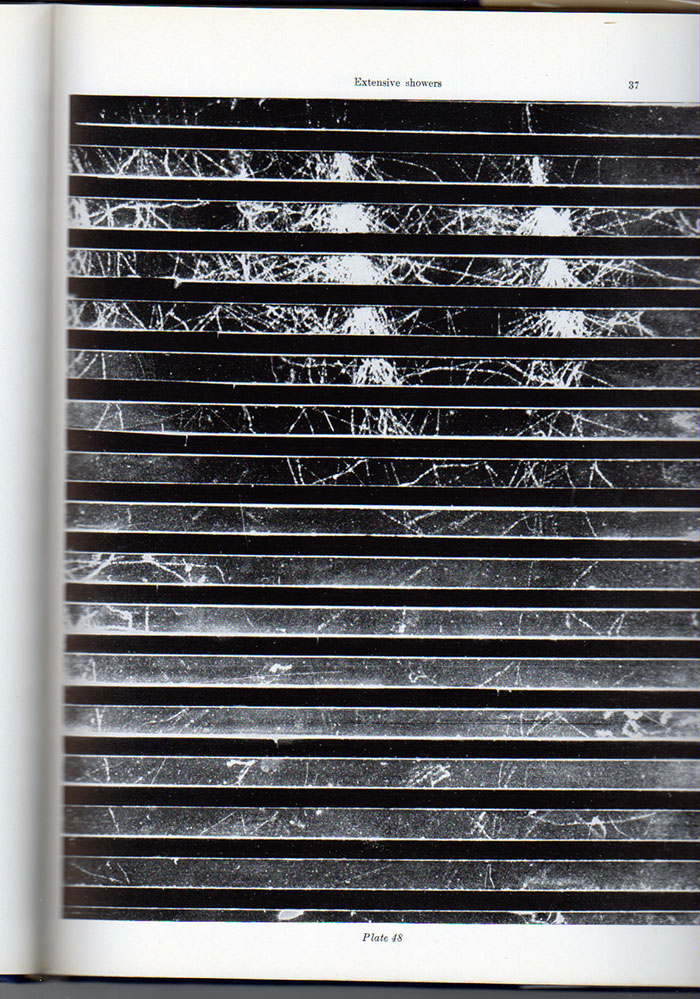

このタイプの霧箱は1950年代まで宇宙線観測に盛んに使われていました。これはその時代に撮られた宇宙線です。上から入った宇宙線が霧箱内の鉛板の原子核と相互作用してシャワーとなったものです。宇宙線は鉛板を何枚も貫通するほどに透過力が大きい放射線です。

展示されている霧箱にも水平方向の仕切り板がたくさん入っていますね。これが鉛板でしょう。

残念ながらこういう背景の説明がないと、この展示だけでは何の装置なのか分からないでしょう。普通の人には単なる「古びた箱」にしか見えないだろうなあ。

大阪へ行ったときにはぜひご覧ください。

こども未来館ミライエ

4階の科学展示室にあります。周期表と核図表も展示されています。

大きさは38cmの正方形。有限会社ラドの製品。

今のところここより西には霧箱展示施設は見つかっていません。

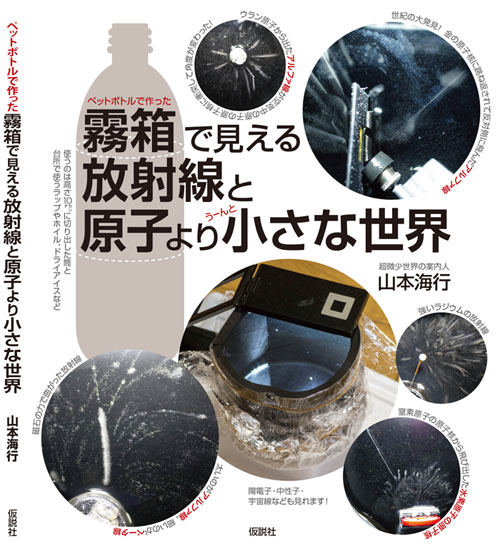

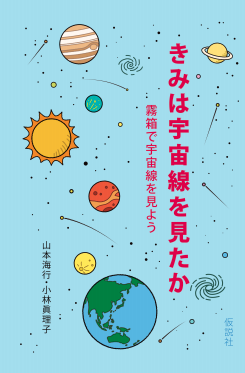

自宅で霧箱を見よう

ニュートリノや宇宙線の入門におすすめの本。これらの本を読んでから科学館の霧箱を見に行くと、よりいっそう楽しむことができるでしょう。さらに、この本の作り方を読めば、霧箱を自作して宇宙線をあなたの部屋で見ることもできますよ。

全国霧箱マップ

私が調べた範囲で霧箱を常設展示している施設です。もしこれ以外にご存じでしたらぜひ情報をお寄せ下さい。