川の流れは地磁気で発電しているか?(ファラデーの再現実験)

Tag: 電磁気学 ファラデー 地磁気 電磁誘導 科学教育 科学史 理科教材

川の流れで電磁誘導実験を行いました。今回の実験はファラデーがテムズ川でやろうとしたことを188年ぶりに再現したものです。

ファラデーは地球の磁力線を川の水が横切れば,電流が生じるだろうと予想しました。ファラデーがどんな実験をやったかは,昨年の記事で紹介しました。残念ながらそのときの実験は失敗に終わりましたが,ファラデーの時代では技術的に難しかったことも,今なら十分可能です。

検流計の感度だけが問題で,原理そのものは間違ってなかったのですから,十分成功の見込みがあると考えました。

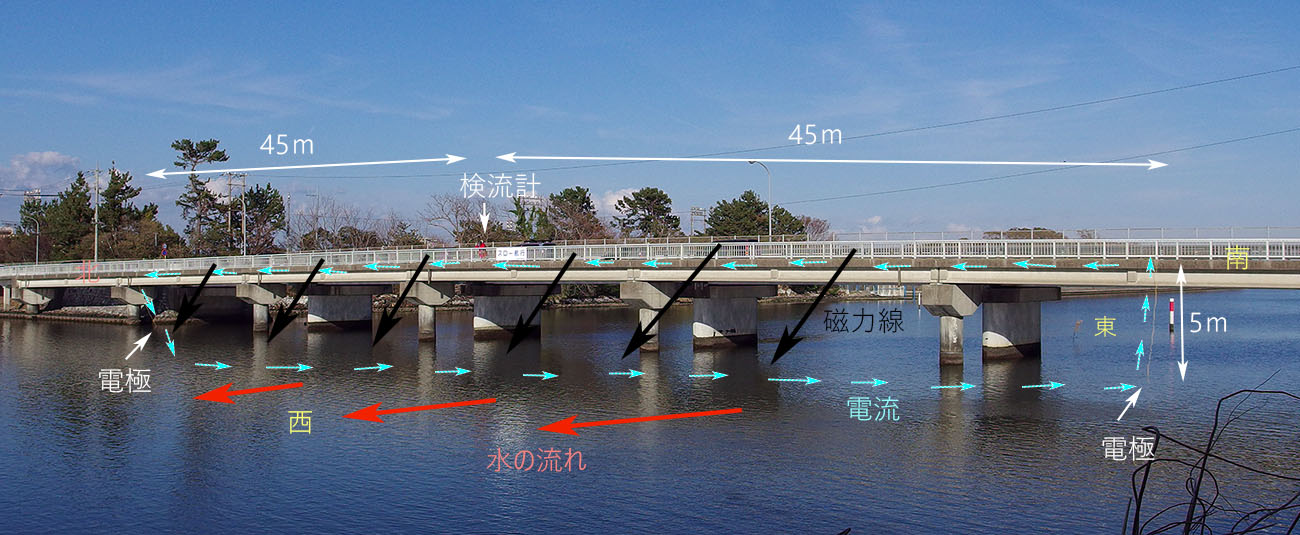

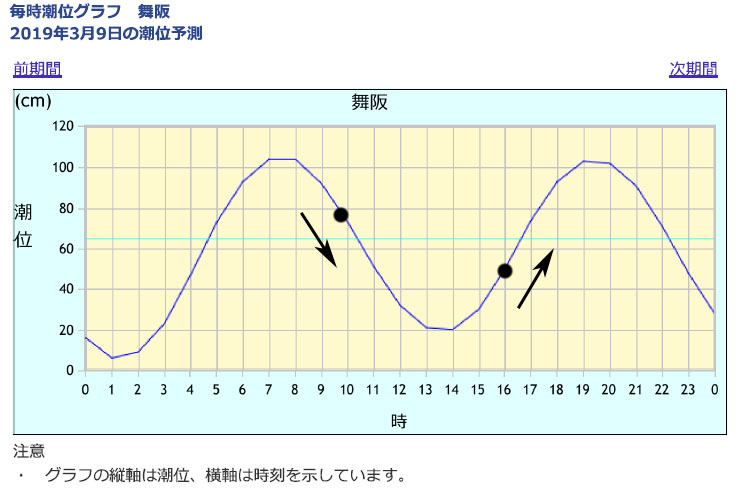

実験条件は,橋が南北にかかっていて,川が東西に流れている場所でなければなりません。私の住んでいる範囲でこの条件に合っている場所として,浜名湖畔の宇布見橋を選びました。さらに水の動きが大きくなる大潮の時として3月9日に決定。

このようにこの場所は地磁気の方向と良く合っています。

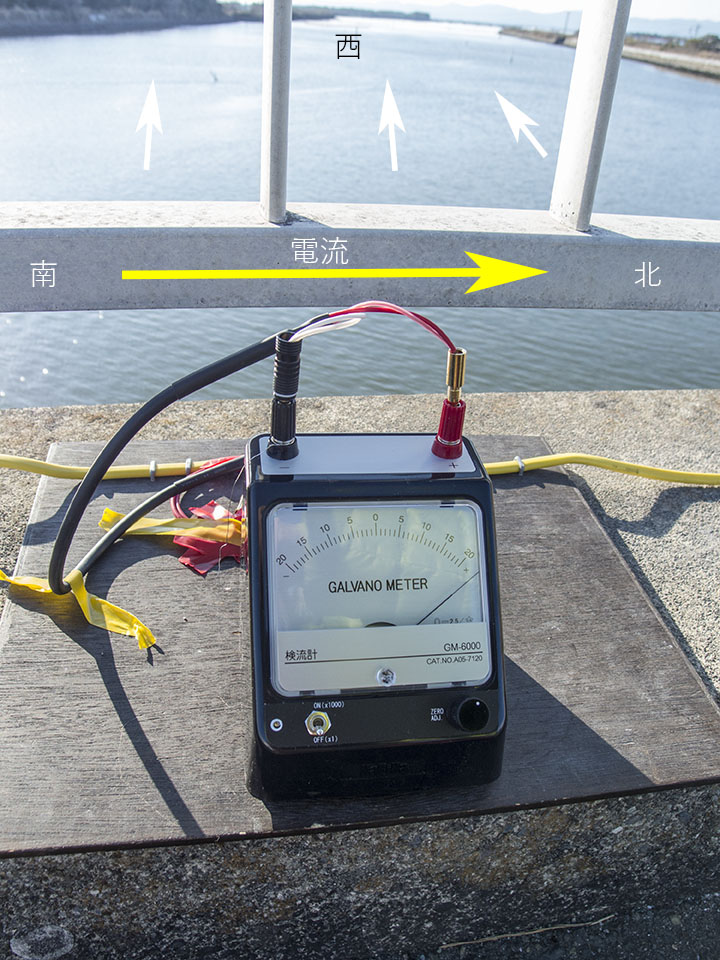

橋に沿って全長100mの電線を伸ばします。まん中に検流計をつなぎます。今回は感度不足も予想して増幅付きのものを使いました。

水面までは5mです。

ファラデーの考え通りなら、このように電流が生じるはずです。

検流計をつなぐと針が大きく振れて,増幅はまったく必要無しでした。この点はまったく予想外の電流の強さでした。これなら増幅無しの検流計でも電流を測れるのではないでしょうか?

念のため、別の検流計で試しても同じでした。電流の向きは検流計の針の傾きと同じ方向なので,橋の上で北向きです。水中では南向きであることになります。

さて、実際はどうなったでしょうか。

今回の実験からは,このような電流であったことがわかりました。

レンツの法則でも,フレミングの右手の法則でも,電流の向きは正しいことを確認。

実験は近くの舞阪港の潮位表に従って午前と午後の2回行いました。

川の流れが反対になることを期待したのですが,午前午後とも同じ結果で,この場所では川の流れに潮の満ち干は関係ないことが分かりました。ということで今回は一方向の流れだけの結果です。

午前中は針が振り切れるほどではなかったのですが,午後は流れが速かったのか,振り切れました。流れに影響されることは推定できました。

この現象の仕組みを簡単に書くと,「導体が磁力線を切るように動くと,動きと直角方向に起電力が生じる」ということです。

回路を作らなくても,東西に流れる川には南北方向の起電力が川の全域に存在します。(ファラデーは電気的張力とか電気緊張状態とか表現してるようです)

起電力が存在しているところに電線で回路を作ると電流が動き出すイメージですね。

電池になるかどうかはとても気を使いました。半田付けすると局部電池になりそうだったので,電極の接続部分は銅板を鉄じゃなくて真鍮のボルトで留めています。ファラデーももちろんいろんな要素に気を使って実験しています。

本当は満干で流れが逆転することを想定していましたが,残念ながら,この川ではそれは起きなかったので確認できませんでした。

それについては別の候補地を下見してあるので,次回の満月期(20~24日ぐらい)の大潮でやってみようかなと計画中。

(つづく)→再びの実験。川の流れは地磁気で発電しているか?

参考文献

1.中田修平「ファラデー「電気の実験的研究」」(原著から学ぶ科学技術講座第8回テキスト),2018.12.22

2.『Faraday's Diary Vol.I』(初版1936,ペーパーバック版2008)1820~1832の日記をまとめた巻です。

3.ファラデー『電気実験 上巻』(古典化学シリーズ10,内田老鶴圃,1980)

4.Giles Lipscombe, Jordan Penney, Roger Leyser, Hayley Jane Allison,「A5_4 Water Under the Bridge」,University of LEICESTER Physics Special Topics,2014.11.14

5.山本海行「ファラデーの川の流れによる電磁誘導実験の追試とその結果」『物理教育通信』、No.193、2023、pp.64-72