ファラデーの反磁性

Tag: ファラデー 電磁気学 科学史 科学教育 反磁性

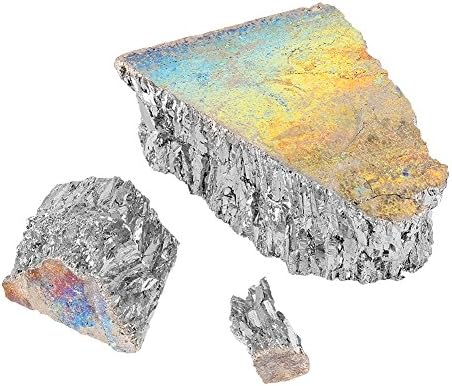

これは炭素結晶がネオジム磁石の磁力線によって空中に浮いている様子です。炭素結晶は磁石に反発する性質があり、反磁性体といいます。

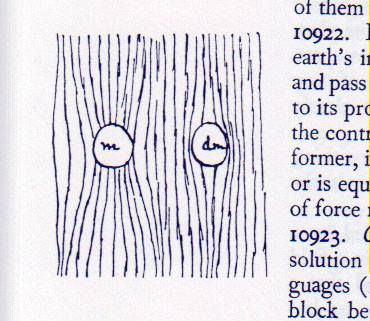

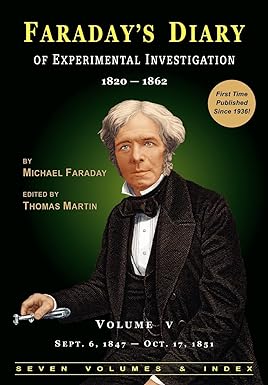

反磁性体は19世紀のイギリスの科学者マイケル・ファラデーによって発見されました。これはファラデーの1850年7月20日の日記に書いてある、強磁性体と反磁性体の磁力線の想像図です。

磁力線とは「空間の磁力の状態を表す線」です。ファラデーは電気と磁気の現象を「空間自体に力がある」と考え、磁力線を考えました。そして「電気や磁気の力は空間を介して隣へ隣へと伝わっていく」と考え、「場」の概念を作り上げました。

「場」とは「特定の性質を持った物体に力が作用する空間」のことです。たとえば、重力場は「質量を持った物体に力が作用する空間」で、私たちは重力場の中で質量に作用するその力を「重力」と呼んでいます。

「磁場」は「磁性体に力が作用する空間」で、磁場の中で鉄やフェライトなどに作用する力を「磁力」と呼んでいます。

「電場」は「電荷を持った物体に力が作用する空間」で、プラスやマイナスに帯電した物体には電場の中では「電気力」が作用します。

ファラデーは物体の磁性には、磁石に引きつけられる物体だけでなく、反発する物体もあることを発見しました。これを反磁性体といいます。

反磁性体は磁力線を押しのけますが、鉄のような強磁性体は磁力線を集めます。

実際にファラデーが書いたような磁力線になるのか実験してみました。

これは鉄の画びょうを、コイルで作った一様な磁力線の中に置いたものです。鉄の画びょうは周囲の磁力線を引き寄せています。磁力線の密度が高まると磁力が強まります。

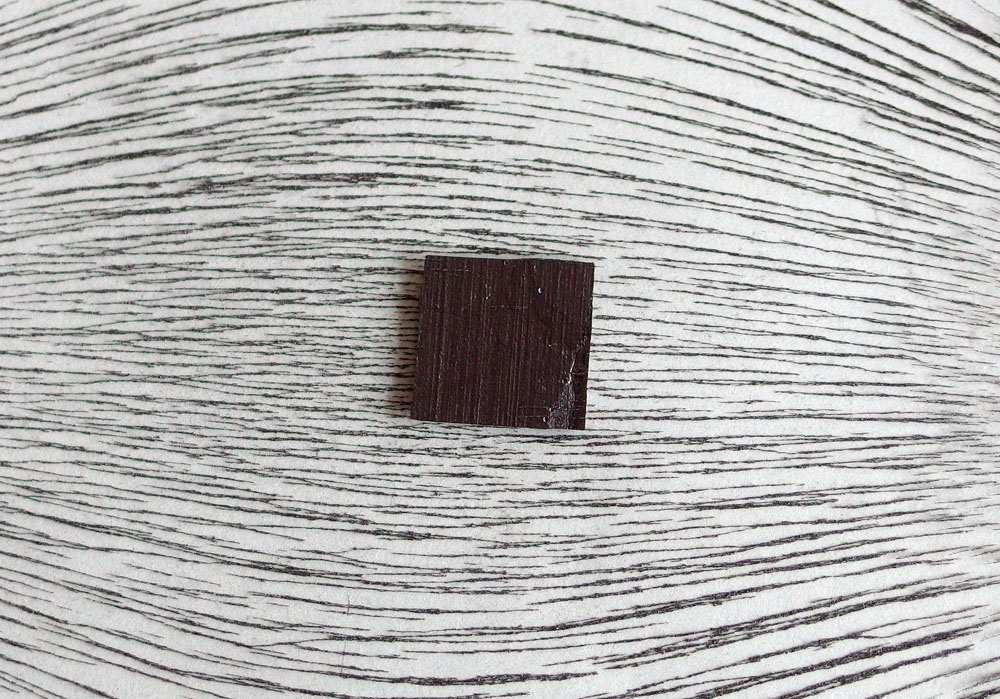

一方、最強の反磁性体であるビスマスを磁力線の中に置いたところこうなりました。

ビスマスのまわりの磁力線がはっきりしなくなっているようにも見えますが、磁力線は曲がっていないように見えます。ファラデーが想い描いたように、磁力線を押しのけているとは言い切れませんでした。反磁性は強磁性に比べると非常に小さい作用しかないので、鉄粉模様で反磁性を見分けるのは無理なようです。

これは磁気浮上キットに付いていた炭素結晶の磁力線を見た様子です。やはり磁力線を押しのけているとまでは言い切れません。

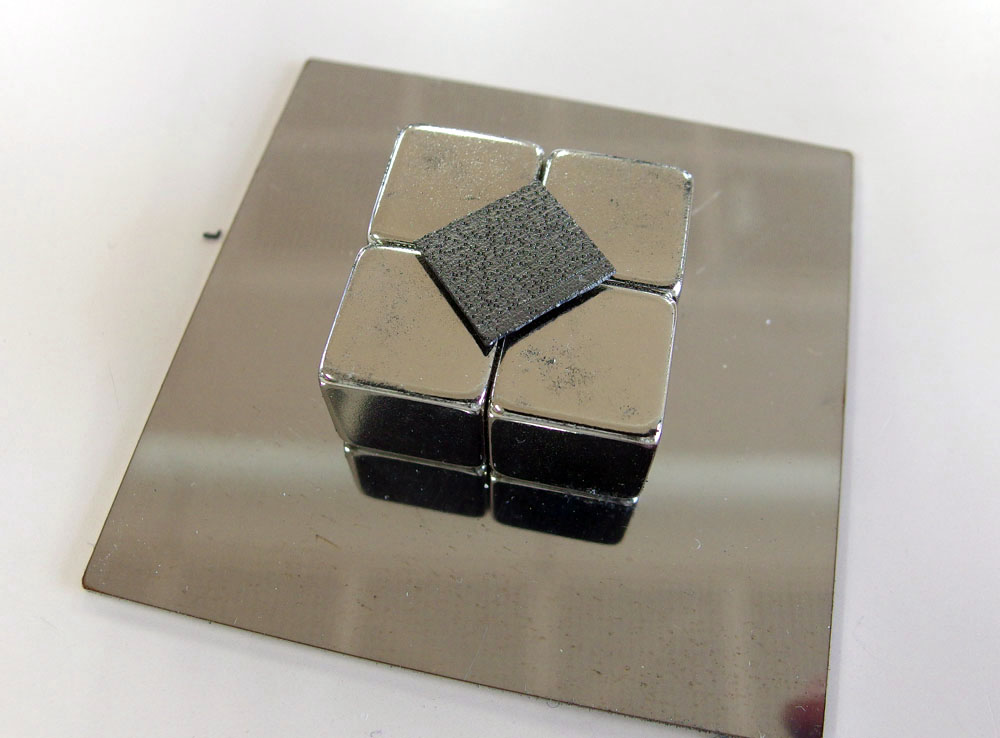

この反磁性体の磁気浮上のキットは、4個のネオジム磁石をならべて強力な磁力線を作っています。

それを鉄粉模様で見るとこのようになっています。

N-Sにつながる磁力線で4方を囲んで、反磁性体の炭素結晶板を載せているという構造になっています。

ちなみにこの上にビスマスを載せてもまったく浮きませんでした、どうやら重すぎたようです。反磁性は弱い力なので、重さと反発力の微妙なバランスが必要なようです。

動画でもご覧ください。

見事に浮いてますね。

空間の弾力が炭素の板を支えています。

磁力線を押し出すほどの反磁性は超伝導体で生じるということですが、鉄粉模様で超伝導体が磁力線を押し出している様子を見るのは難しい実験になりそうです。

鉄は磁力線のゆがみを簡単に見せてくれますが、反磁性体は手軽に見るというわけにはいかないようです。鉄は重力場のブラックホールのようなもので、磁場を大きくゆがめてしまいます。残念ながら反磁性体ではそこまで強力な物質は無いようです。

実験材料(Amazonのリンクです。)

・DIALEV 反磁性体 浮上装置(ブラック)/ ドイツ

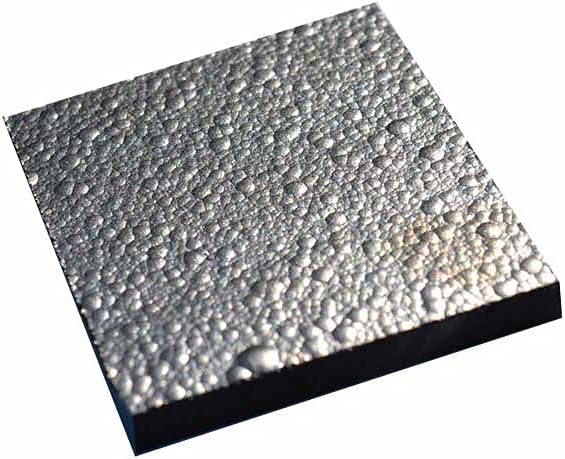

・GOONSDS熱分解グラファイトシート-実験室およびるつぼ用の高反磁性材料,10x10x1mm

・純度99.99%ビスマス1000グラム

参考文献

・Michael Faraday (著), Thomas Martin (編集)『Faraday's Diary of Experimental Investigation, Volume 5』,2008, Hr Direct,p.320

(Amazonのリンクです。)

コメント

-

おー!

こんなキットが売られる時代になったのですね!( ゚д゚)ポカーン

-

他にも浮かせてみたいですね

もっと反磁性の強いビスマスの薄い板なら浮くかもと思ってますが、売り出してくれないかな~~