原論文でヘルツの電磁波発見を学ぶ

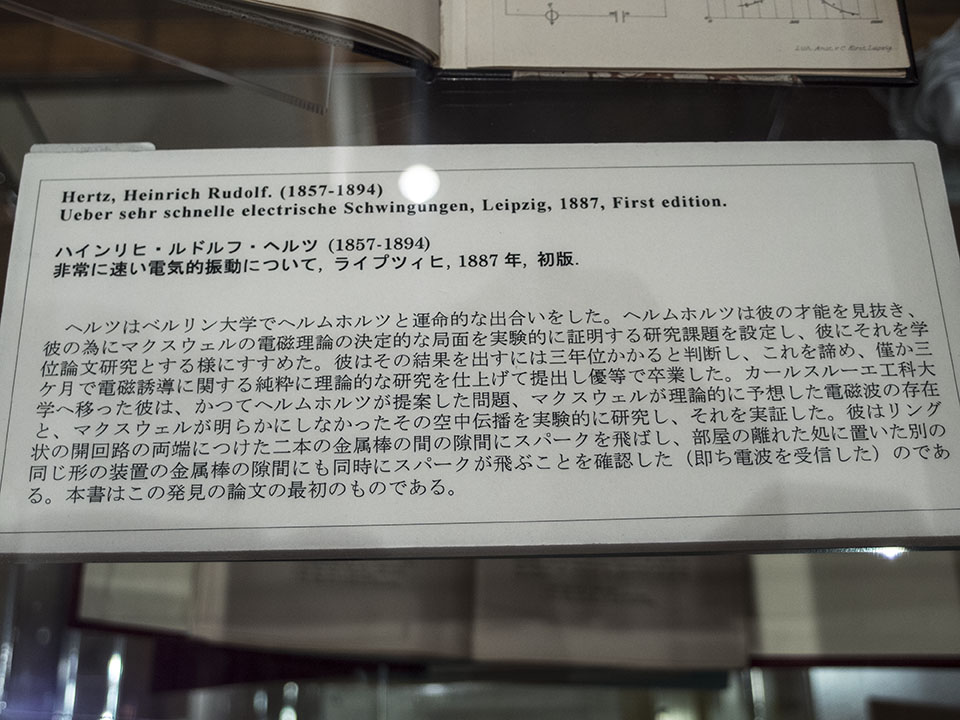

9月29日(土)に金沢工業大学で行われた「原著論文より学ぶ」講座に行ってきました。今回のテーマはハインリッヒ・ヘルツ(1857-1894:ドイツ)です。ヘルツは1888年に「電磁波を発見」ということが高校物理の教科書に載っています。でも,私には具体的イメージが全く無かったので,今回「ヘルツは何をどう考えたのか」を知りたくて講座に参加しました。

講座は金沢市の近くの「扇が丘キャンパス」で行われました。

26号館チャレンジラボが会場です。科学史上重要な著書の写真も多数展示されていました。

講師はアンテナが専門の野口啓介教授です。

最初にヘルツのやった実験についての説明です。

ヘルツは駆け出しころ,師のヘルムホルツが1879年にプロイセンの科学アカデミーに出した懸賞問題を課題に与えられました。それはファラデーとマックスウェルによって示された「電場が空間を伝わることの実験的証明」でした。当時の表現では「電磁力と絶縁体の誘電分極との関係」です。マクスウェルは「電磁場の変化が絶縁体に変位電流を生じる」と予言し,これが「電磁波の予言」と理解されています。

それまでの電気の理論は「電気の力はニュートンの重力のように,遠くに瞬間的に伝わる」という「電気力学」と,マクスウェルの「電気の力は空間を隣へとなりへ伝わる」という「電磁場」の考えが対立していました。その決着を考えろという課題でした。

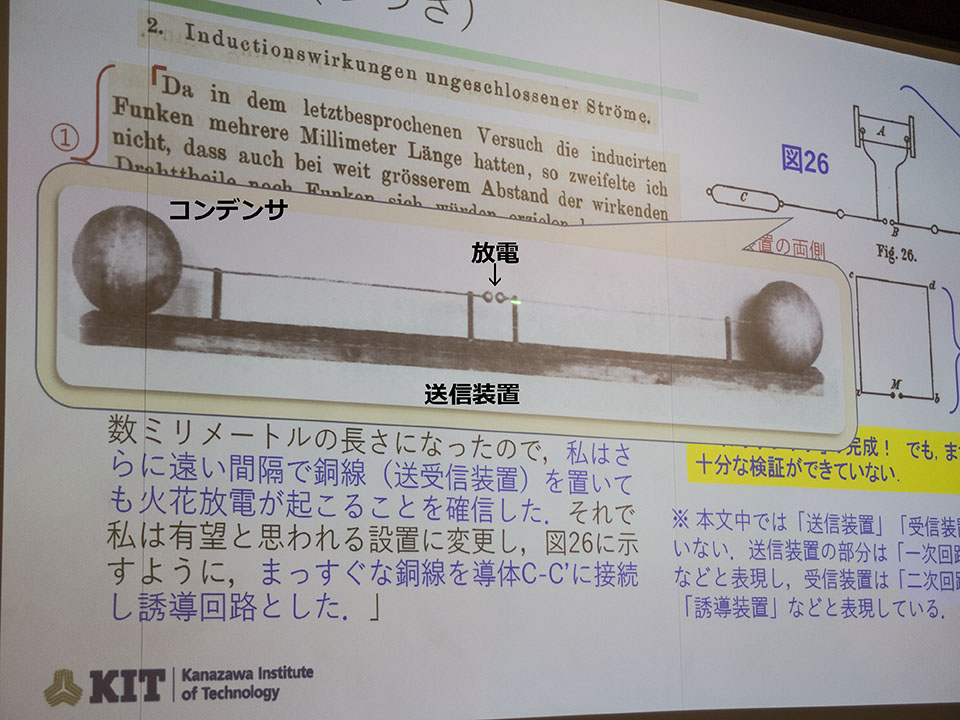

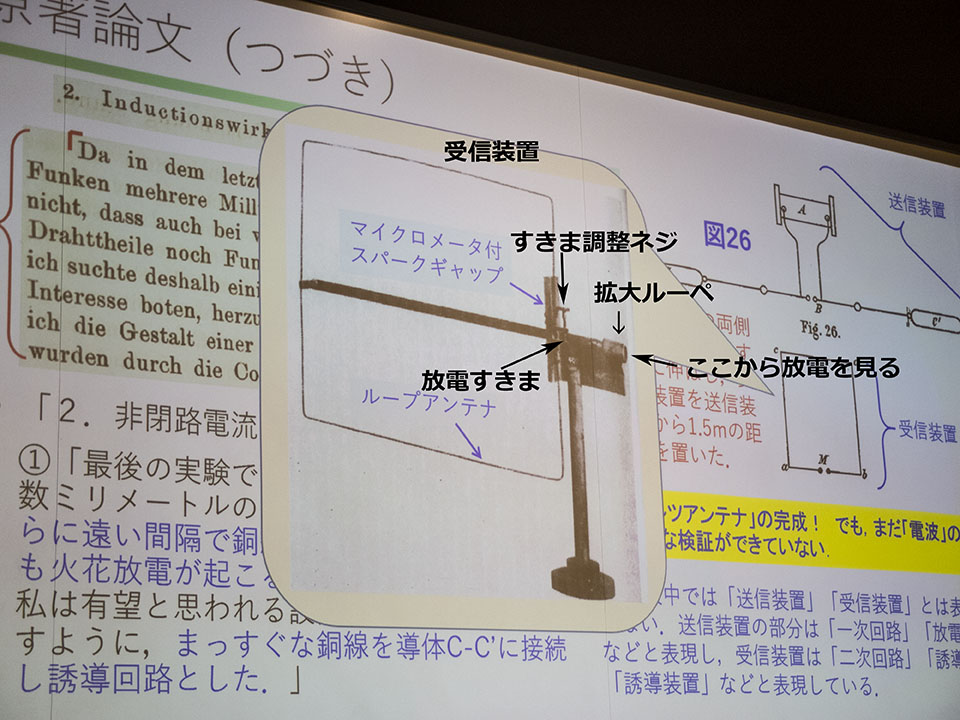

ヘルツの実験は「有線で行う実験1」と「無線で行う実験2」に分けられるということでした。

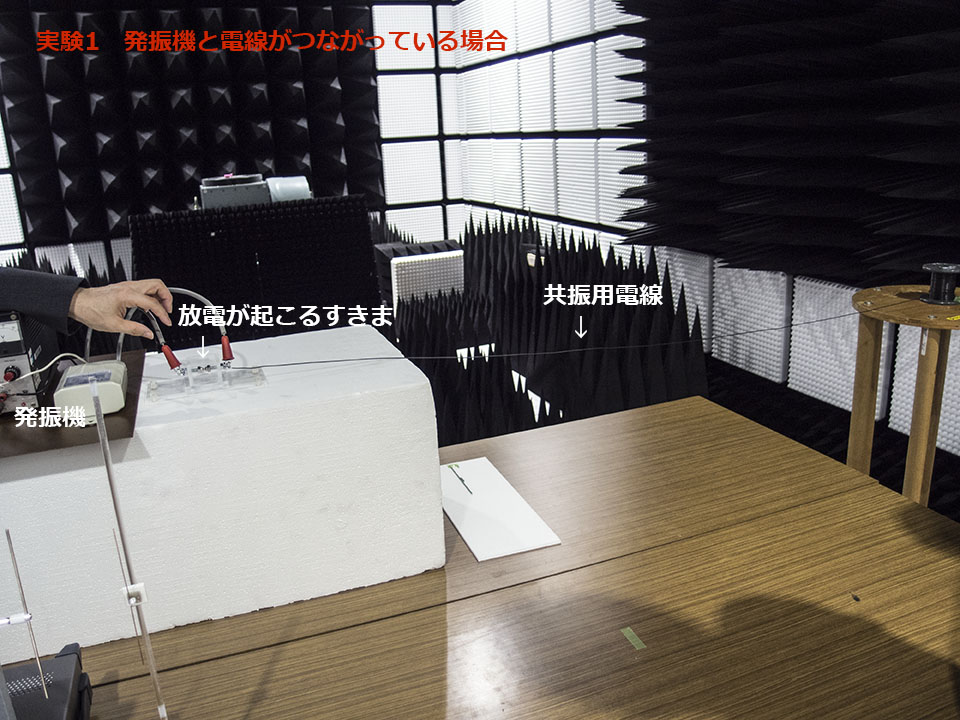

そして実際にヘルツのやった実験を再現しようということで,電波無響室へ移動しました。この辺は工業大学ならではの設備ですね。

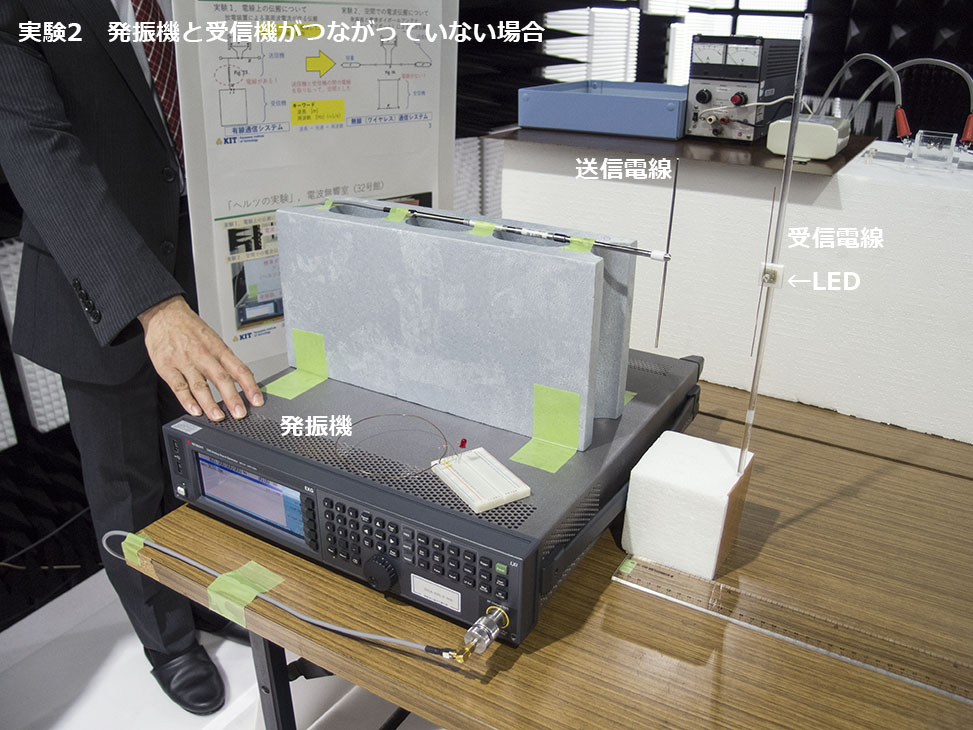

これが実験装置。現代的にアレンジしてありますが,原理はヘルツのものと同じです。

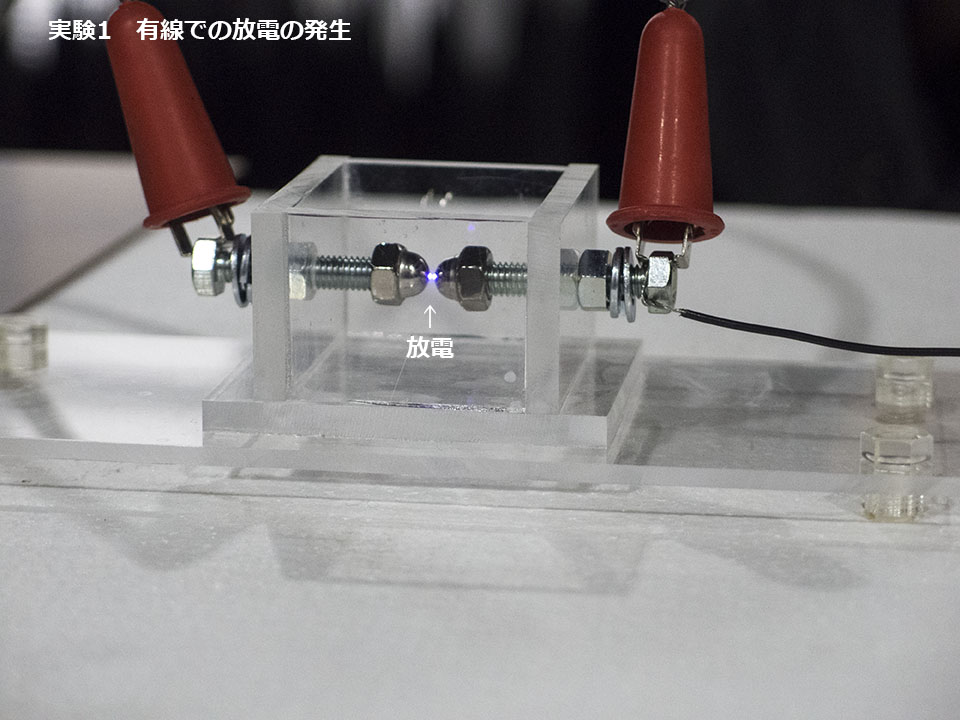

こちらがヘルツの実験1に相当する装置。最初は有線で発振機をつないで,誘導用の電線に火花が散ることを見せます。

有線での誘導電流で火花が散ります。

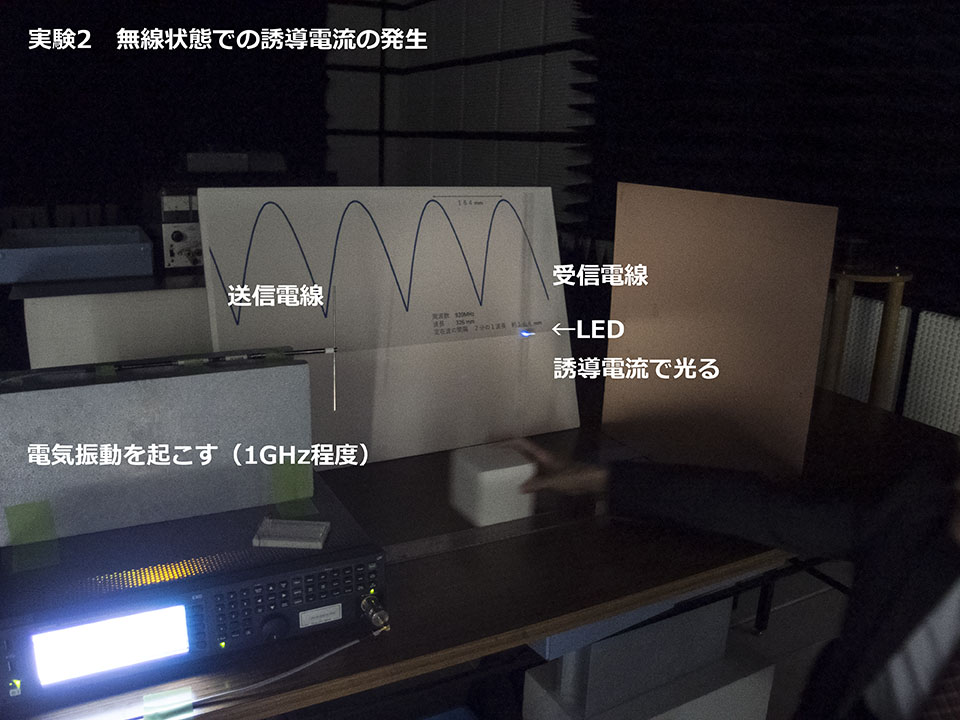

続いて無線で行う実験2。

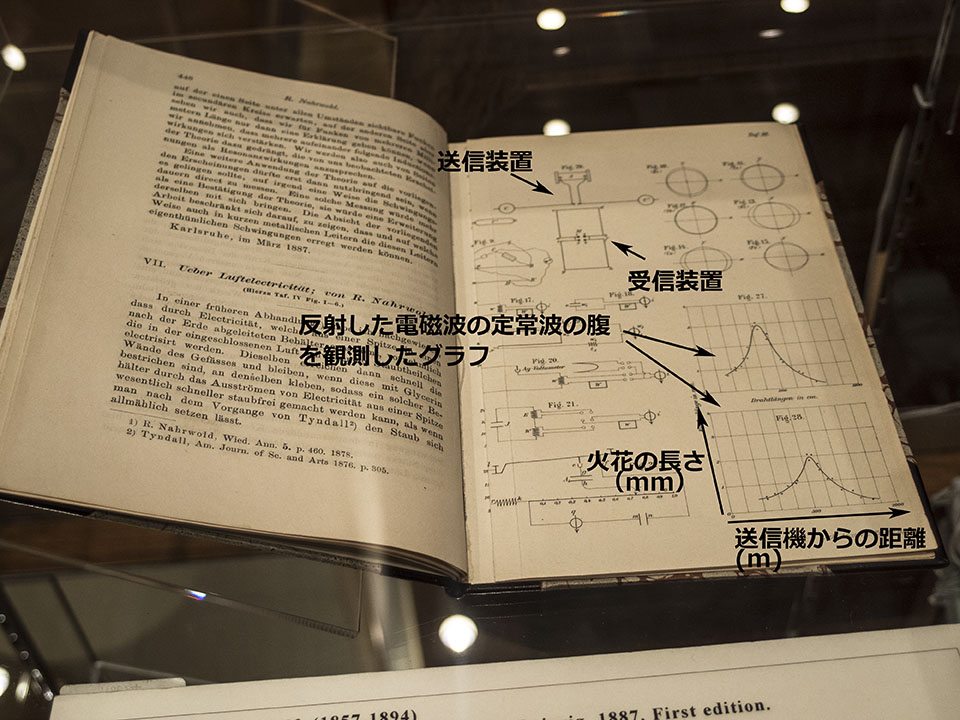

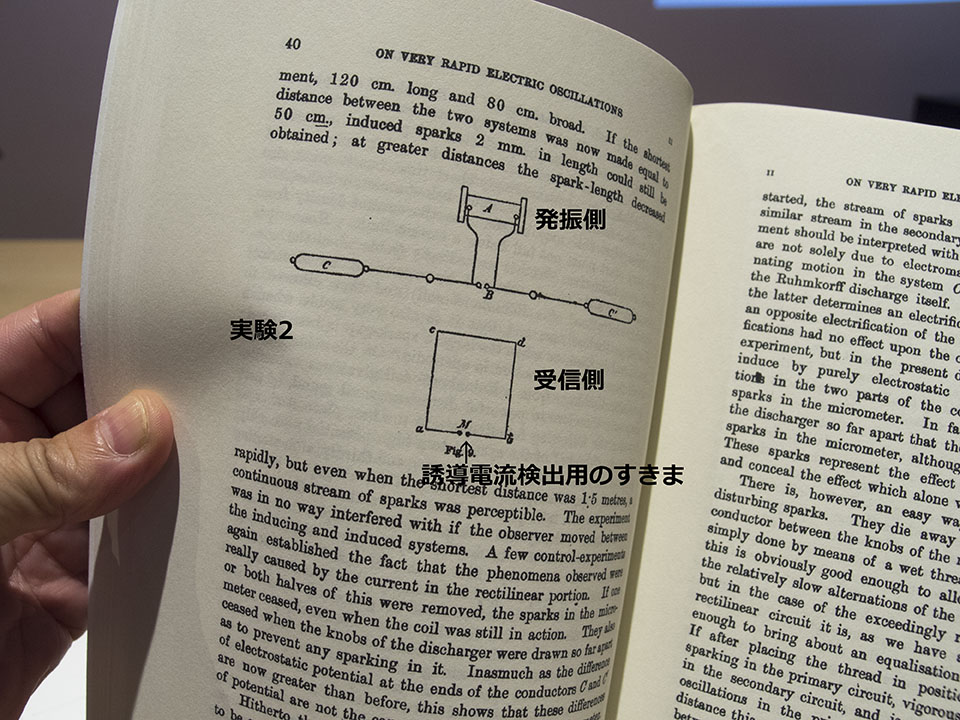

オリジナルの図はこんな感じ。誘導コイルで振動した電流を作って,離れた場所の電線に誘導電流が生じるかを火花で検出します。

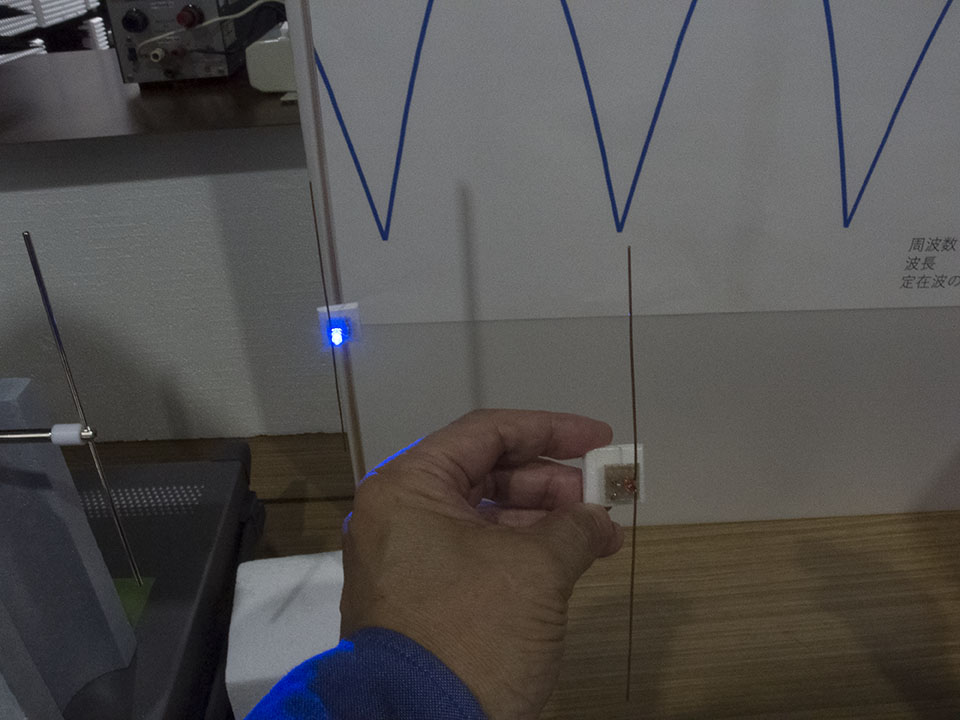

しかし,ヘルツのように火花で検出するには大出力の電波が必要なので,今回は小電流で光ってくれるLEDで検出します。

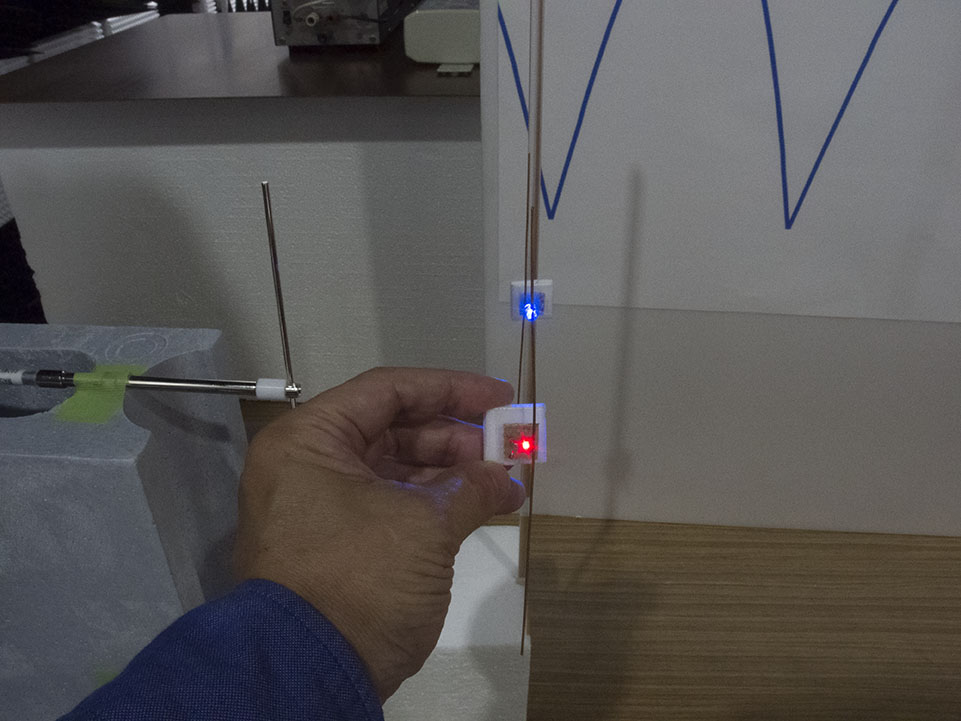

離れていてもコイルに電流が誘導されLEDが光りました。

右側に金属板を置いて,定常波を作る実験。

位置によって電波の強度が変わるのをLEDの点滅で知ることができます。左から出た電波と右の金属板で反射された電波が重なることで,電波の強い場所(腹)と電波の打ち消される場所(節)ができます。

こちらは金属板の裏側に電波が回り込む回折の実験。

ヘルツはこれらの実験を火花を観測することで行いました。それはヘルツが「自分が発見したものが波であること」を明確にイメージしていたことを示しています。

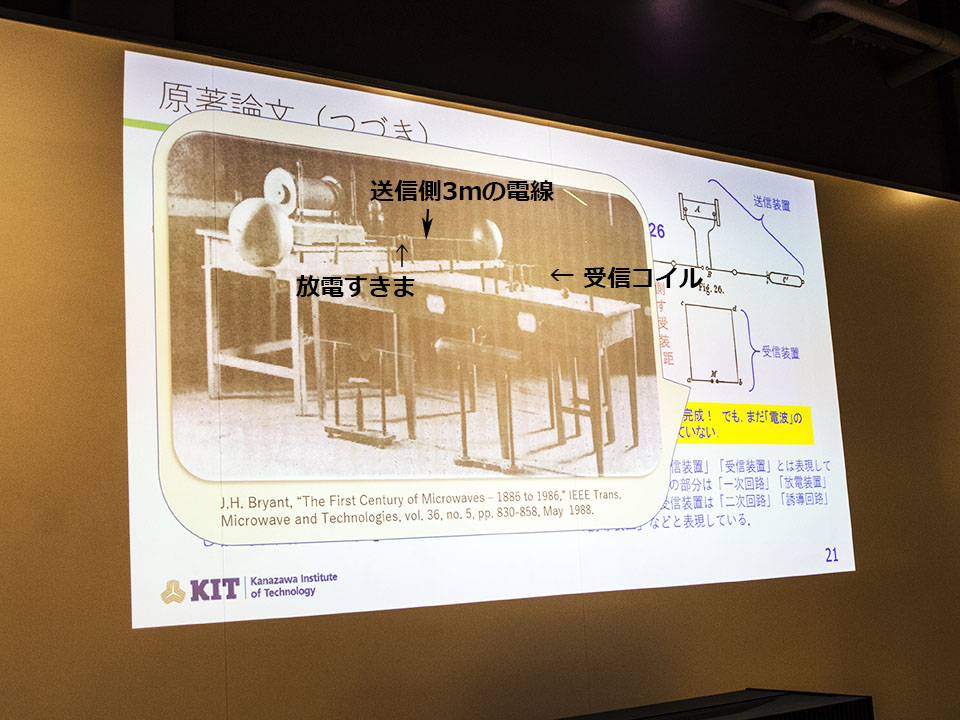

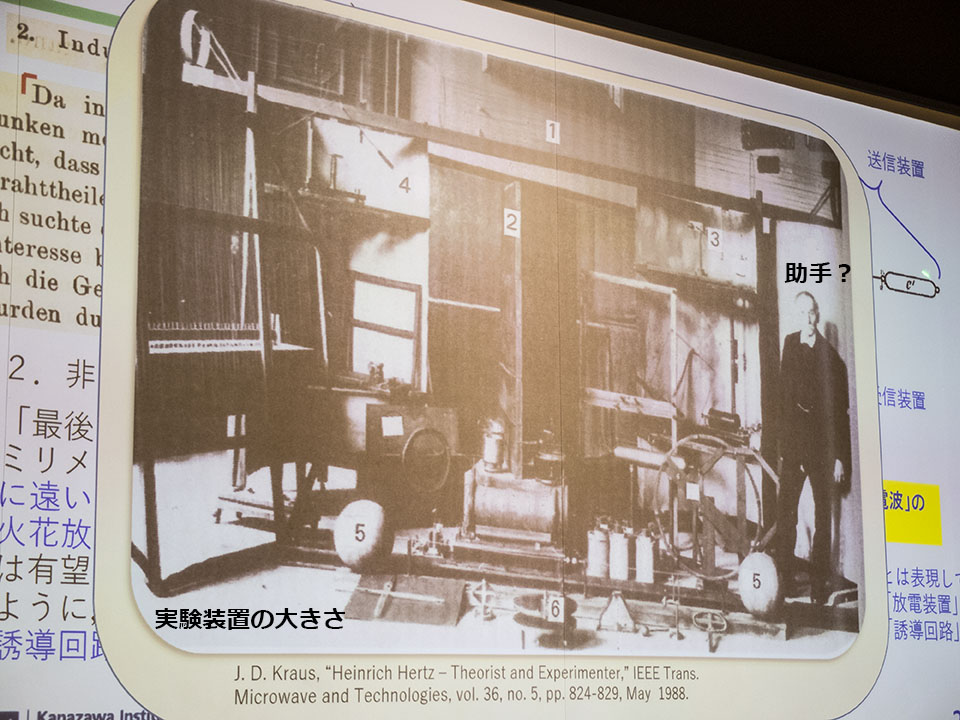

これは本物の実験装置の写真。

誘導コイルにつないだ送信電線は3mもあります。

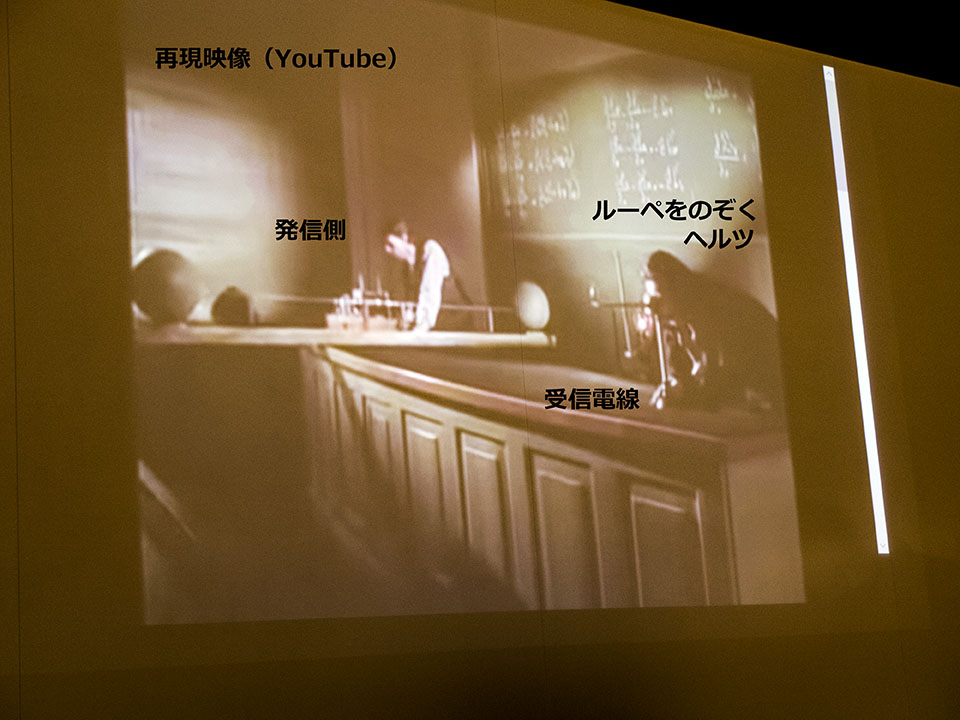

こちらが受信機。受信した火花はかすかなものなので,ルーペで拡大して観測しました。

人間と比べても大きいことが分かります。

実験再現ビデオ。こんな感じで火花を見ていたんですね。

ところで,今回はLEDで電波を検出しましたが,実際のヘルツは火花放電で検出しています。これには相当強い電波を作る必要があるのだそうです。実験装置からは,ヘルツは1.4kw程度で1GHzぐらいの電波を作っていたと考えられるそうです。これは一般的な電子レンジの1kwに比べても強い電波だそうです。

後で講師の方にこの点について質問したところ,「今の基準では危険だろう」ということでした。ヘルツはこのあと,わずか36歳で亡くなっています。私信では実験していた時期は体調が悪かった様子もうかがえるそうです。長時間にわたって強い電波を浴び続けたこうした実験は,知らないうちにヘルツの健康を害していたのかもしれません。

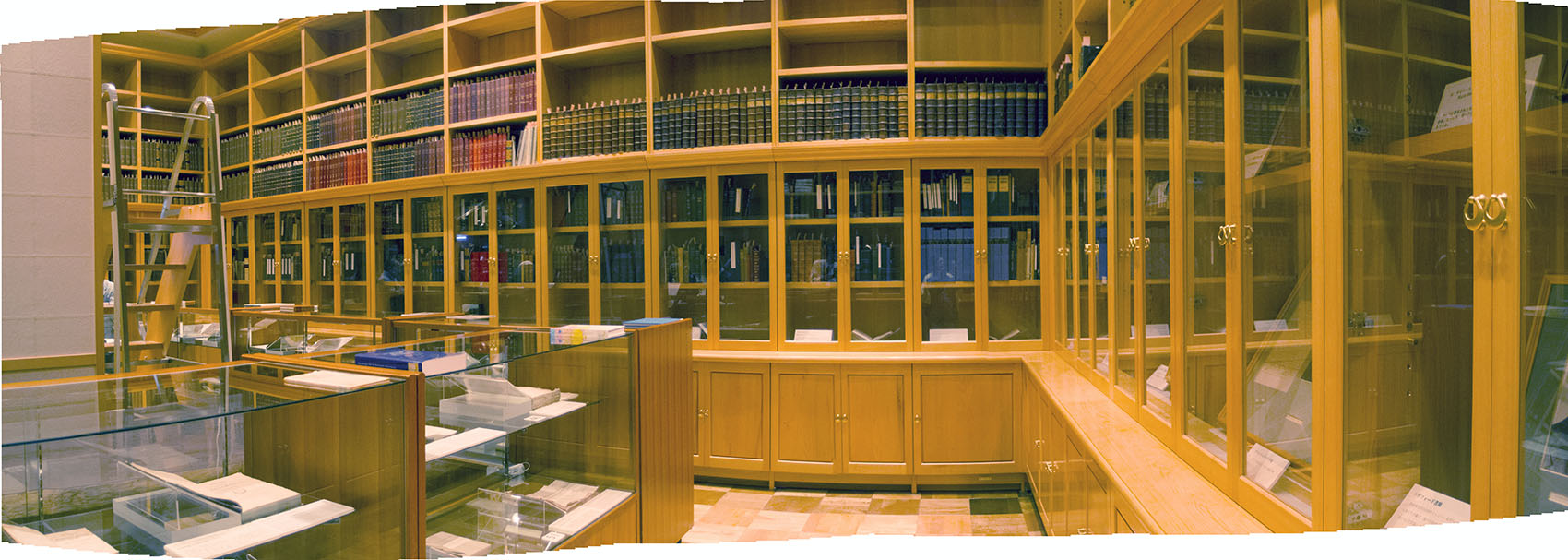

講座の後は金沢工業大学の宝である,科学の原著を2000冊集めた図書館の見学です。先日,上野公園で展示していた本はここに収蔵されているのです。

よだれが出そうな本の数々。

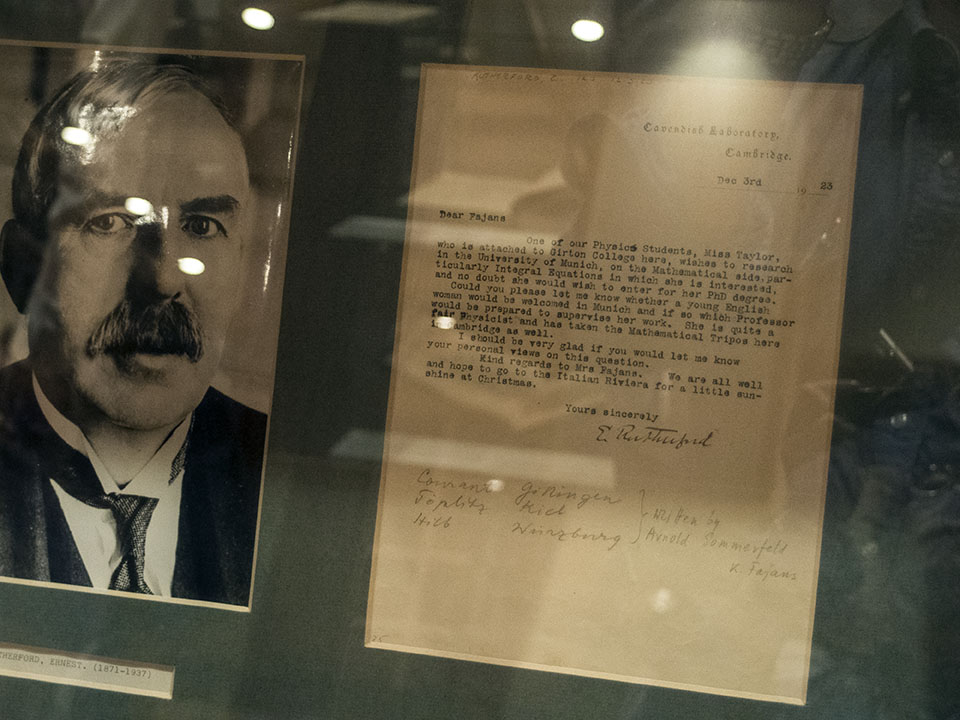

ラザフォードの直筆の手紙。

ペニシリン発見のフレミングの実験試料の実物。

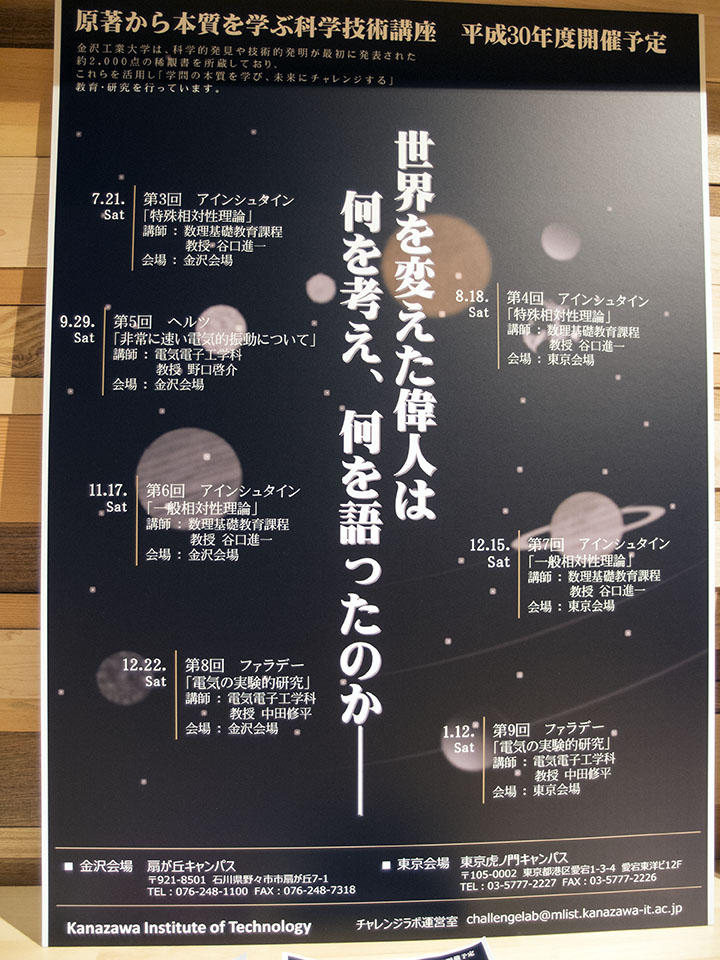

今年はまだアインシュタインとファラデーの講座があります。

今回の講座でヘルツのやったことがかなり具体的にイメージできるようになったのは,大きな収穫でした。物理の教科書では「火花で検出した」と簡単に紹介されているだけですが,実際にそれをやるのはかなり大変なことだっただろうと思います。その結果,ヘルツの寿命が縮んでしまったとすれば,ラジウムを発見したキュリー夫妻と似ているなあと感じたのでした。

最初にやった人はやはりすごいのです。

- 金沢工業大学

コメント

-

凄みを感じました

ブログを読みました。検証の筋は現代からみればわかりやすいけど、ヘルツさんの仕事に凄みを感じました。

-

危険な実験だったようです

ヘルツの伝記を読むと,電磁波の実験以前にガイスラー管の放電実験を精力的にやってます。陰極線の研究に没頭していたようです。それまで健康そのものだったのに,その頃の日記には,気分が悪かったり,何もやる気がしなくなったり不調が出始めています。

そして1886~7年に電磁波の実験に取りかかりますが,そのときも数日の実験後に不調を訴えています。その頃から虫歯からの感染が良くならず手術をしています。最終的に敗血症で亡くなったので,免疫が落ちていたのかもしれません。

『ヘルツの生涯』(山崎岐男,考古堂,1998)では,日記から「ヘルツはレントゲン以前のエックス線障害の被害者なのでは」という仮説を述べています。

-

先人の努力です

危険な事を危険と気づかずに、実験、研究されていたのですね。

そうゆう、先人たちの努力によって、今が有ります。