福島へ行ってきました~2011年8月22日-24日

夏休みを利用して福島県へ行ってきました。目的は観光ですが、はかるくんで放射線測定しながらの旅。やはり自分の目で確かめたかったのです。

今日は、観光の話はいずれということで、測定結果のまとめ。

地図に測定値を入れました。範囲が広いので大きい図になってしまいました。

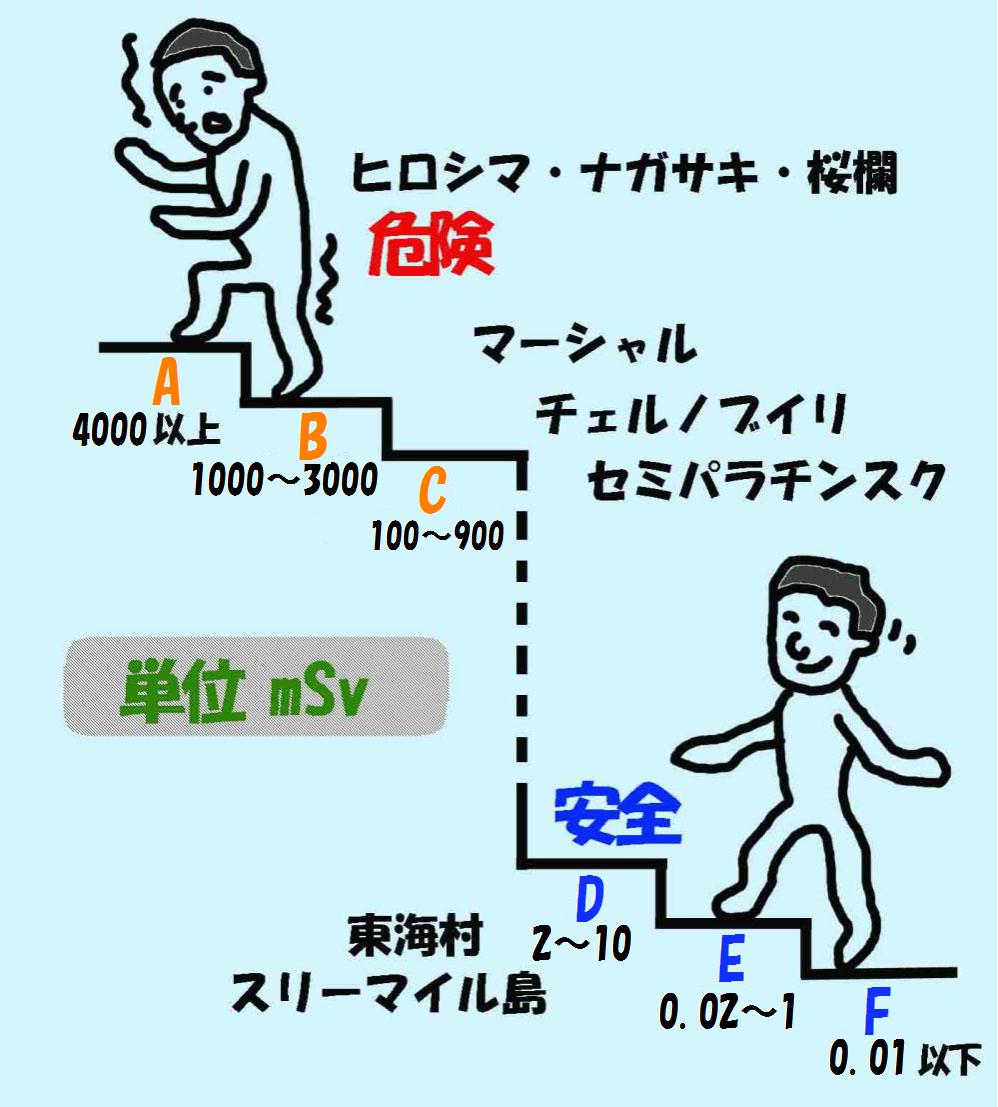

この図の測定値はマイクロシーベルト毎時なので、リスク評価のためには、これを1年分に変換します。といっても計算は簡便にそのまま数字を10倍すれば、だいたいの1年分のミリシーベルトになります。もう少し正確にという場合は9倍で良いですが、大ざっぱに判断できればいいという目的では、10倍で良いでしょう。

たとえば、原発近くの広野というところでは、だいたい8ミリシーベルトが1年分の被曝量になります。

問題は、数字だけ見てもリスクが判断できないと意味が無いわけです。

そして、現在一番問題になっているのが、そのリスク評価なのです。

専門家の間では論争があります。

そういう中で、私が考えたのは実験結果の出ている現象で判断しようということです。弱い放射線を浴びるとどうなるのかは、リスクが小さすぎて測定が困難です。それが専門家の結論が出なかったり、あいまいにしか発言できない原因になってます。

そういうとき私たちはどうすればいいのか?そういう科学の応用問題を解かなくてはなりません。

放射線に関しては、これまでの実験結果としては、広島・長崎の原爆被害者の長期の疫学調査、世界の核実験の被爆者、中国の核実験による1960~1980年の黄砂の放射能長期被曝、原子力施設の事故、医療放射線の1900年ごろからの試行錯誤の歴史、自然放射線の高い地域の疫学調査などがあります。そういう経験から人間は放射線の危険性を知ってきました。決して日本だけが唯一の被爆国ではありません。

「弱い放射線の影響」は、実験的に検出が困難でメカニズムはよく分かっていません。でも、現象をよく見れば、いくつかの実験結果は出ているのではないでしょうか?そういう「現象を無視しない」とするなら、ある程度の判断はできるはずだと思うのです。

それをまとめたのが、次の図です。

札幌医科大学の高田純さんが2002年に発表したものです。

これ判断すると、今回の測定ではレベルDの範囲です。

今回は行けませんでしたが、原発北側の一部地域ではレベルCに近い場所もあるので、そのような地域では避難もやむを得ないです。

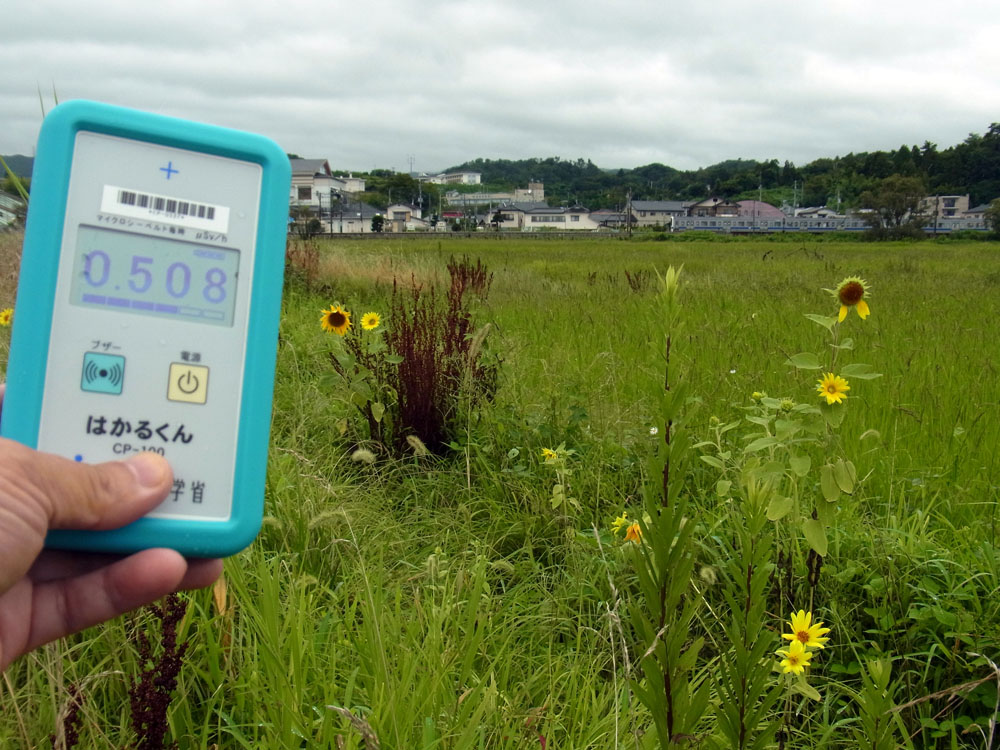

実際の測定の写真を紹介します。

初日8月22日。

常磐道で行けるのは広野ICまでです。その手間の四倉PA。小さなPAに、異常に大勢の人。なにかと思ったら、みなさん各地の電力会社の人たちでした。福島への応援部隊だったのでしょう。

海岸で行けそうなところへ出たところ。津波で破壊された家がたくさんありました。堤防も壊れていました。

広野駅の南側の草むら。本当は田んぼだろうなあ。ひまわりが咲いていました。常磐線は広野では不通です。ここも高い線量。年間5ミリほど。

ここが20kmの規制範囲。これまでの経験では博物館のウラン鉱石なみ。

年間8ミリほど。レベルD。イランのラムサールが年平均10ミリなので、それぐらいです。ここより先は入れません。

これだけ高いと、地面に放射性物質が落ちているということになります。

自分の経験した範囲では、地面近くはウラン鉱なみ。年間10ミリ越えます。

この日はいわき市内へ宿泊しました。

2日目に移動して中通りの二本松市へ。浜通りより高い値が出ました。

二本松の西にあるサファリパークのフラミンゴのダンス。ここはレベルD。

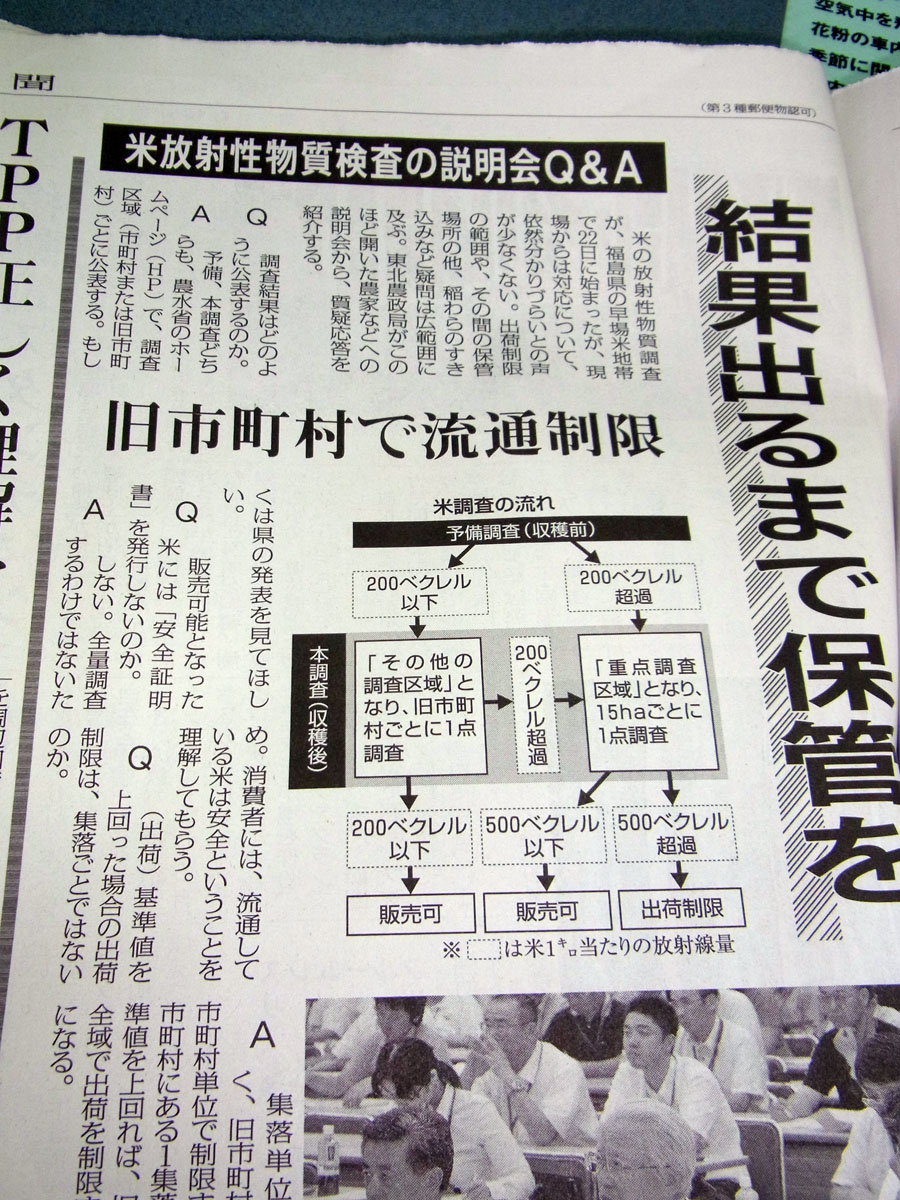

立ち寄ったJAのガソリンスタンドで、日本農業新聞の記事に目がとまります。これから収穫になる、米の規制の方法が決まったようです。

放置された家畜の被害も深刻で、研究用に保護したらどうかという提案が出ています。

弱い放射線の影響は分かっていないことが多いのですから、この提案には賛成ですね。ぜひやってほしい。

23日にとまった温泉宿。安達太良山のふもと。周りに何もない自然豊かな場所。それでも通常より高い放射線であることは確か。年間2ミリ程度。

さて、一旅行者がいくつか測定しただけです。これで全体のことは言えません。一日も早く除染して平常値に戻して欲しいし、汚染が広範囲にあったことは、やはり許されないことです。